Geschichte des Hauses

Das Produktionshaus NAXOS

Das Produktionshaus NAXOS ist mehr als nur ein Ort künstlerischer Produktion – es ist ein Raum verdichteter Geschichte, kultureller Umbrüche und gelebter Verantwortung. Die Entwicklung dieses Ortes lässt sich in drei ineinander verwobenen Erzählungen nachzeichnen: der industriellen und humanistischen Frühgeschichte der Naxoshalle, der künstlerischen Aneignung durch das Theater Willy Praml und dem Aufbruch einer neuen Künstler*innengeneration mit studioNAXOS. Jede Phase steht für sich – geprägt von eigenen Akteur*innen, Herausforderungen und Visionen – und doch bilden sie gemeinsam das Fundament dessen, was das Produktionshaus NAXOS heute ausmacht: ein freies Theater im Bewusstsein seiner Historie.

Die Naxoshalle als Ort jüdischer Industriegeschichte

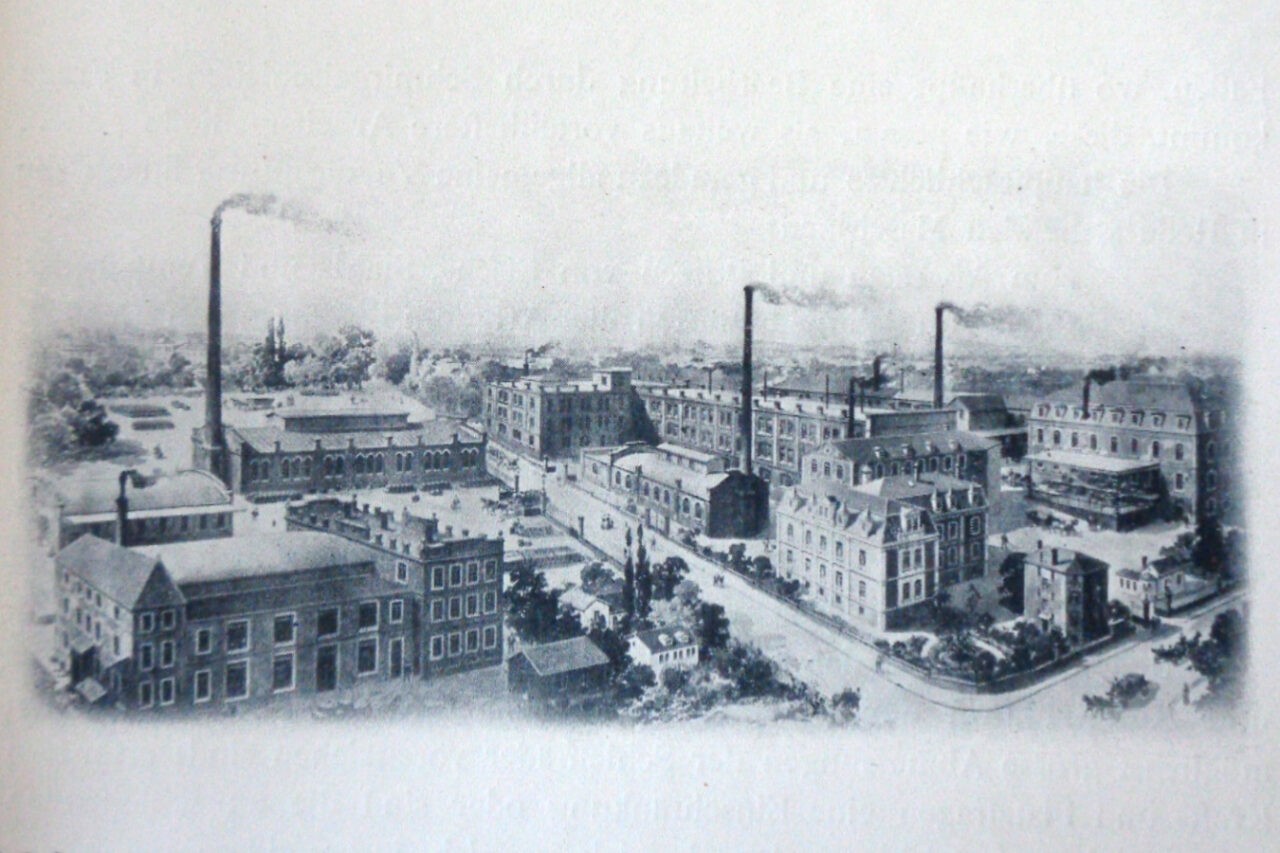

Die heutige Naxoshalle in Frankfurt am Main ist nicht nur ein kultureller und künstlerischer Begegnungsort, sondern trägt auch eine vielschichtige Geschichte in sich: von der industriellen Blütezeit der Schleifmittelproduktion über das humanistische und jüdisch geprägte Unternehmertum der Familie Pfungst bis hin zu den dunklen Kapiteln nationalsozialistischer Verfolgung, Zwangsarbeit und Arisierung. Diese bewegte Vergangenheit reflektiert das Produktionshaus NAXOS heute in seinen Räumen bewusst – und lässt sie in künstlerischen Formaten lebendig werden.

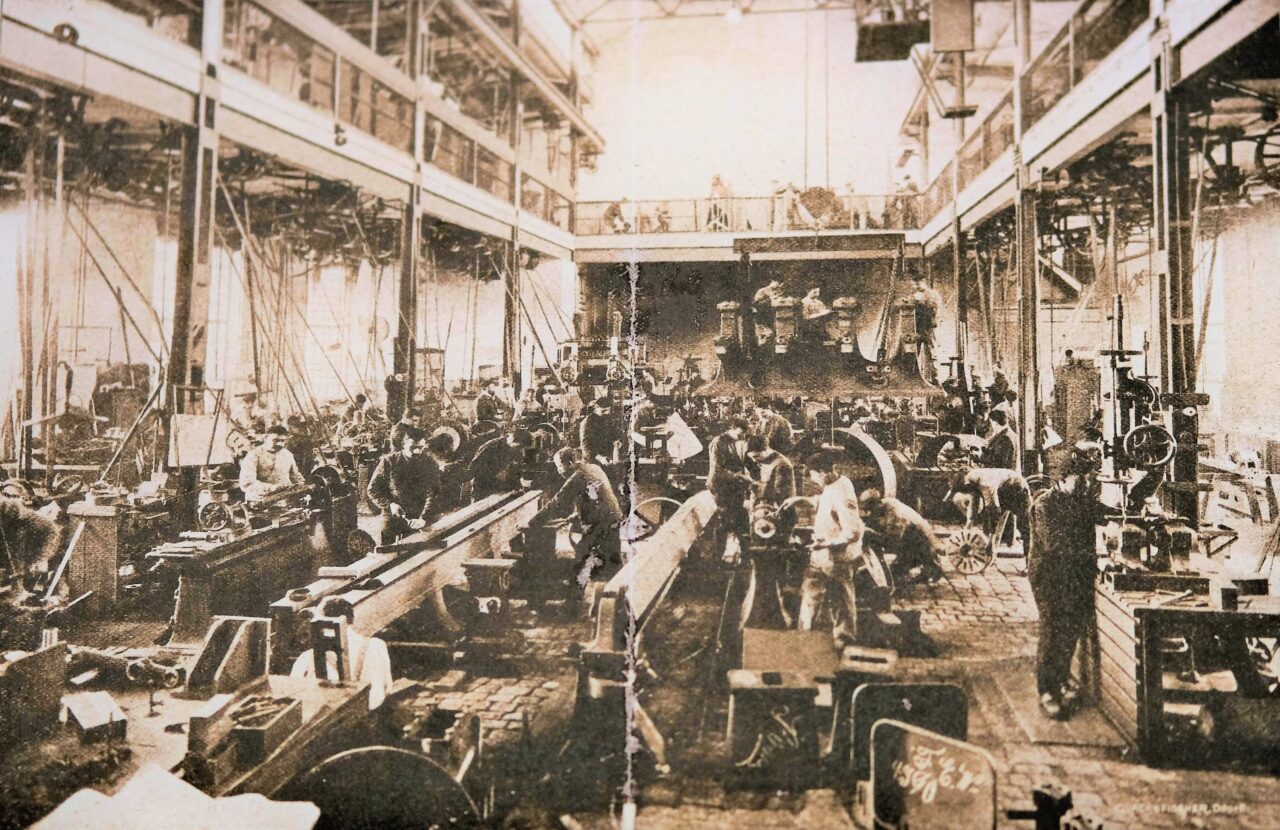

1871 gründete Julius Pfungst die „Gesellschaft des ächten Naxos-Schmirgels“, nachdem er sich das exklusive Verkaufsrecht des begehrten Schleifmaterials von der griechischen Insel Naxos gesichert hatte. Mit seinem Unternehmen etablierte er eine der größten deutschen Schleifmittel- und Schleifmaschinenfabriken. Bereits 1896 initiierte Julius Pfungst einen Pensionsfonds für Angestellte – zu jener Zeit eine außergewöhnliche Maßnahme, die seine soziale Verantwortung und humanistische Haltung verdeutlichte.

Nach dem Tod von Julius Pfungst 1899 übernahmen sein Sohn Arthur Pfungst und seine Tochter Marie Eleonore Pfungst gemeinsam die Unternehmensleitung. Arthur Pfungst entwickelte weitreichende Pläne für die Verwendung der Unternehmensgewinne zugunsten wohltätiger und bildungspolitischer Zwecke, verstarb jedoch unerwartet im Jahr 1912. Danach führte Marie Eleonore Pfungst zusammen mit ihrer Mutter Rosette Bertha Pfungst das Unternehmen weiter. Im Gedenken an Arthur gründeten sie 1918 die Dr. Arthur Pfungst-Stiftung, der das gesamte Firmenvermögen überschrieben wurde. Ziel war es, Gewinne gezielt in Bildungs- und Wohlfahrtsprojekte zu investieren. So entstanden betriebliche Bildungsangebote, eine Freibibliothek sowie weitere soziale Einrichtungen, die der Belegschaft und deren Familien zugutekamen.

Marie Eleonore Pfungst engagierte sich weit über das Unternehmen hinaus intensiv für die bürgerliche Frauenbewegung. 1897 gründete sie die Frankfurter Rechtsschutzstelle für Frauen, die Frauen in rechtlichen Angelegenheiten wie Scheidungen oder arbeitsrechtlichen Streitigkeiten unterstützte. Zudem setzte sie sich entscheidend dafür ein, dass Mädchen Zugang zu höherer Bildung erhielten. Aus den von ihr initiierten Realgymnasialkursen entstand 1908 das erste Frankfurter Mädchengymnasium, die Schillerschule. Ihr gesellschaftliches Engagement machte sie zu einer zentralen Figur in der feministischen und sozialen Bewegung ihrer Zeit.

Die nationalsozialistische Machtübernahme 1933 bedeutete für die jüdische Familie Pfungst den Beginn einer Zeit systematischer Verfolgung und Enteignung. Die Stiftung und das Unternehmen wurden schrittweise „arisiert“. Nationalsozialist*innen übernahmen wichtige Positionen, veränderten die Stiftungssatzung und zwangen Marie Pfungst, ihre Position im Stiftungsvorstand und in der Geschäftsleitung aufzugeben. Ihr Einfluss und ihre Möglichkeiten, die Stiftung im Sinne ihres Bruders weiterzuführen, wurden ihr zunehmend entzogen. 1942 erfolgte schließlich ihre Deportation nach Theresienstadt, wo sie am 8. Februar 1943 an den Folgen der katastrophalen Bedingungen im Lager starb.

Während des Zweiten Weltkriegs spielte die Firma Naxos-Union eine bedeutende Rolle in der deutschen Kriegswirtschaft. Die Produktionskapazitäten wurden auf kriegswichtige Güter umgestellt, insbesondere Kurbelwellenschleifmaschinen für Flugzeugmotoren. Die Belegschaft wuchs, jedoch basierte dieser Erfolg auch auf dem Leid von Zwangsarbeiter*innen aus ganz Europa, die unter unmenschlichen Bedingungen zur Arbeit gezwungen wurden. Ein erschütterndes Zeugnis dieser Zeit liefert Václav Danihel, ein tschechoslowakischer Zwangsarbeiter, dessen Erinnerungen an die Naxos-Union Teil der Dauerausstellung in der heutigen Naxoshalle sind.

Nach dem Zweiten Weltkrieg und einer Phase der Entnazifizierung wurde die zivile Produktion schrittweise wieder aufgenommen. Bis 1990 blieb Naxos-Union ein bedeutendes Unternehmen der Schleifmittel- und Schleifmaschinenindustrie.

Heute erinnern wir in der Naxoshalle mit einer umfassenden und dauerhaft zugänglichen Ausstellung an diese komplexe und vielschichtige Geschichte – eine Geschichte, geprägt von wirtschaftlichem Erfolg und innovativen sozialen Ansätzen, aber ebenso von Verfolgung, Vertreibung und menschenverachtender Zwangsarbeit. Besucher*innen haben jederzeit während der Öffnungszeiten unseres Hauses die Möglichkeit, diese Ausstellung zu besichtigen und sich anhand von authentischen Dokumenten und O-Tönen, darunter die eindrucksvollen Schilderungen Václav Danihels, vertieft mit der Geschichte auseinanderzusetzen.

Basierend auf den Recherche-Ergebnissen von Luise Besier und Björn Fischer

Theater als öffentlicher Denkraum: Willy Praml und der Geist der Naxoshalle „Wir sind frei – wir machen, was wir wollen und wie wir es wollen.“

1994 führt die 1200-Jahr-Feier Frankfurts das THEATER WILLY PRAML in die Naxoshalle: In der verwaisten Industriekathedrale beginnen die Proben zu GOETHES FAUST I & II, aufgeführt mit über 250 Bürger*innen in der Paulskirche. Der Geist des Ortes und das gemeinsame Spiel mit Laien, Profis und Publikum werden zum künstlerischen Versprechen, das in den kommenden Jahren eingelöst wurde.

„Kultur für alle“

2000 zieht das THEATER WILLY PRAML erneut in die Naxoshalle: Für TARZAN. KEIN WEG ZURÜCK IN DEN URWALD! wird „Auf Naxos“ zur festen Spielstätte mit einem richtigen Spielplan. Zum festen Ort für eine Kunst, die mehr sein will als ein ästhetisches Angebot.

Ohne formellen Mietvertrag, dafür mit wachsender öffentlicher Unterstützung – u. a. durch die Oberbürgermeisterin Petra Roth – beginnt 2001 mit dem EU-geförderten Projekt BAUHÜTTE NAXOS mit langzeitarbeitslosen Jugendlichen eine intensive kulturelle Basisarbeit.

Sie zieht sich seit Beginn wie ein roter Faden durch den Spielplan und beteiligt Menschen unterschiedlicher Herkunft: junge Mädchen für LOLITA von Nabokov 1997, Bewohner*innen des gegenüberliegenden GDA-Wohnstifts in LIEBESBRIEFE AN ADOLF HITLER 2001, ehemalige Mitarbeiter*innen der Naxos-Union für ARIADNES FADEN, ARTHURS SCHWESTER MARIE & DER „ÄCHTE“ NAXOSSCHMIRGEL 2007. Mit DAS ERDBEBEN VON CHILI von Kleist beginnt 2016 eine bis heute anhaltende Theaterarbeit mit Geflüchteten.

„Theater als öffentlicher Denkraum“

Die Auseinandersetzung mit lokaler Geschichte, das Zusammenwirken mit Künstler*innen, Künsten und Laien sowie das Experimentieren mit Stoffen, Formen und Sprache prägen die Konturen des THEATER WILLY PRAML. Wolfgang Schneider nennt es „ein Modell für das Stadttheater der Zukunft“. Hier wird nicht blind produziert, eher geforscht, verhandelt und verwandelt – Theater als öffentlicher Denkraum. Seit 2019 sogar mit gültigem Mietvertrag.

Entsprechend seinen Wurzeln wirkt das THEATER WILLY PRAML auch immer wieder außerhalb der Naxoshalle. Einerseits um das Publikum an theaterfernen Orten zu konfrontieren, andererseits um Themen in ihrem eigenen Resonanzraum zu erschließen. So 2013 mit dem HEINE-Projekt in der Frankfurter Innenstadt, zwischen 2015 und 2023 mit dem Festival AN DEN UFERN DER POESIE im UNESCO-Welterbe Oberes Mittelrheintal sowie 2024 und 2025 mit DEUTSCHWALD IM HERBST im Frankfurter Stadtwald.

Heute, über 30 Jahre nach seiner Gründung, lebt das THEATER WILLY PRAML seinen Freiheitsgedanken im Theatermachen unbeirrbar fort.

studioNAXOS – Von der Teilung der Halle bis zur Öffnung des Produktionshaus NAXOS

studioNAXOS wurde im Jahr 2014 von Studierenden der Hessischen Theaterakademie (HTA) gegründet. Die Initiative entstand als Reaktion auf die Arbeitsbedingungen für junge Künstler*innen in Frankfurt am Main und Hessen. Zu den Gründungsmitgliedern zählten Maylin Habig, Richard Millig, Carolin Millner, Simon Möllendorf, Carolin Rohmer, Daniel Schauf, Philipp Scholtysik, Jan Philipp Stange und Nils Wildegans.

In den ersten Jahren konzentrierte sich studioNAXOS auf die Präsentation zeitgenössischer Theaterproduktionen, Performances, Musik, Installationen und Choreografien von Nachwuchskünstler*innen. Das Programm wurde maßgeblich von den Handschriften der beteiligten Künstler*innen geprägt, die regelmäßig ihre Arbeiten entwickelten und aufführten. Bereits von Beginn an wurde mit unterschiedlichen Formen der Leitung und Entscheidungsfindung experimentiert – von kollektiven Strukturen über wechselnde Leitungsteams und künstlerische Leitungen bis hin zur heutigen Programmkuratierung durch eine Jury aus Vertreter*innen der freien Szene.

studioNAXOS war bis zum Übergang ins Produktionshaus NAXOS am 01.01.2025 assoziiertes Mitglied der Hessischen Theaterakademie und Mitglied im bundesweiten Netzwerk Freier Theaterhäuser. Die Produktionen von studioNAXOS wurden zu zahlreichen renommierten Festivals eingeladen, darunter das Impulse Theater Festival, die Ruhrtriennale, radikal jung, das Fast Forward Festival für junge Regie, das MADE.Festival und das Monolog-Festival. Gastspiele fanden unter anderem im Ringlokschuppen Ruhr, im Lichthof Theater Hamburg, in HELLERAU – Europäisches Zentrum der Künste Dresden, im Düsseldorfer Schauspielhaus und im TD Berlin statt.

Ein weiteres zentrales Projekt von studioNAXOS war das NATURTHEATER NAXOS, eine seit Herbst 2020 andauernde Projektreihe, die nach nachhaltigen Wegen des Theatermachens suchte und Avantgarden aus Stadtplanung, Architektur und Kunst zusammenbrachte.

Durch die langjährige Zusammenarbeit mit der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt (HfMDK) ermöglichte studioNAXOS Studierenden, großformatige und experimentelle Arbeiten zu entwickeln, die in das Hauptprogramm des Hauses aufgenommen wurden.

Bis heute haben rund 600 Künstler*innen ihre Arbeiten bei studioNAXOS präsentiert und weiterentwickelt.

Ein bedeutender Meilenstein in der Entwicklung von studioNAXOS war die Zusammenarbeit mit dem Theater Willy Praml beim Festival What a Mess / It's Cum Ex im Jahr 2019. Das interdisziplinäre Festival thematisierte den Cum-Ex-Steuerskandal und brachte Vertreter*innen aus Kunst, Kultur, Politik und Wirtschaft zusammen, um über ruinöse Wirtschaftspraktiken und mögliche gesellschaftliche Umgestaltungen zu diskutieren.

Im Jahr 2020 veranstalteten studioNAXOS und das Theater Willy Praml gemeinsam die Themenwoche gegen das Vergessen, die sich mit der Geschichte der Naxoshalle während des Nationalsozialismus auseinandersetzte. Anlässlich des 75. Jahrestages der Befreiung und der 40-jährigen Städtepartnerschaft zwischen Frankfurt am Main und Tel Aviv wurden Theaterstücke, Ausstellungen, Symposien, Konzerte und Führungen angeboten.

Während der COVID-19-Pandemie wurden die Weichen für eine engere Zusammenarbeit zwischen studioNAXOS und dem Theater Willy Praml gestellt. Im Jahr 2020 gründeten sie gemeinsam den Verein NAXOS e.V. und etablierten das Produktionshaus NAXOS als gemeinsame Struktur.